圖片一:跨領域迷幻藥研究組織(Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, MAPS)

( 圖片來源:http://www.maps.org/ )

13

圖片二:瑞克•都柏林(Rick Doblin)

( 圖片來源:http://goo.gl/1ZrWlQ )

瑞克•都柏林(Rick Doblin)在佛羅里達州就讀大學時第一次嘗試了LSD,震懾於LSD的巨大力量而受到了極大的啟發,開啟了他的藥物探索之路。他曾經放棄學業為了想追隨來自捷克的精神科醫師葛羅夫(Stanislov Grof)―在1960年代末期計畫前往美國進行LSD的研究,卻因LSD被列為管制藥物而使計畫無疾而終―成為一位使用迷幻藥輔助的心理治療師,但並未實現,之後成為了一位建築承包商,然而都柏林並未完全放棄他的熱情,仍然持續閱讀有關迷幻藥的資訊和書籍。後來他經營十年的事業破產,讓他選擇重新回到校園讀書,繼續以迷幻藥和心理治療作為研究的主題。

圖片三:葛羅夫(Stanislov Grof)

( 圖片來源:http://goo.gl/DNVcir )

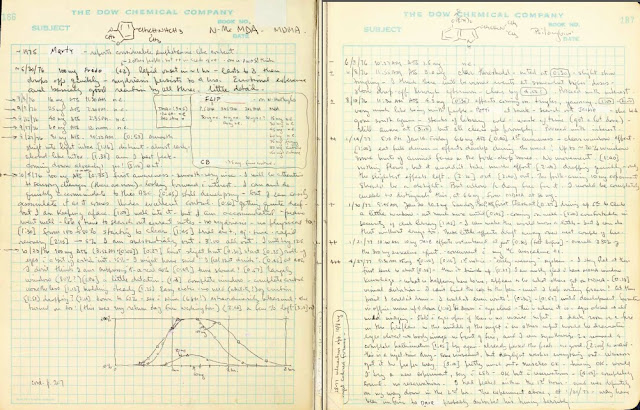

都柏林參加葛羅夫在1982年舉辦的工作坊期間,從一位女性那得知了MDMA,一開始他覺得那位女性分享的MDMA經驗,遠遠不及LSD來得強烈和豐富,不過就是更接近自己的感受、能和他人多講些話罷了。但當他自己親自使用後,深刻體會到MDMA能夠促成發自內心與他人誠摯對話的能力,以及帶來極大的平靜和愉悅感。

1984年,都柏林的一位女性朋友在使用MDMA之後,忽然回想起他長年飽受憂鬱之苦的根源:她曾經經歷過、但遺忘許久的殘忍強暴和生命威脅。極大的痛苦讓這位女性出現強烈的自殺念頭,她被送至醫院住院一周後出院,但並沒有比較改善。這時都柏林被找來協助,這時他想到或許可以利用MDMA來進行治療,但他並沒有把握,因為他從來沒有施行過創傷治療,但還是請了其他友人一同陪伴這位女性,並徵得她的同意開始了治療。神奇的是,這位女性經歷了三次運用MDMA作輔助的談話治療,讓她得以在負面情緒減弱的情況下,重新正視自己經歷過的創傷事件並接受創傷成為自己的一部分,而不再選擇逃避或否認創傷的存在,最終擺脫了憂鬱症和創傷後壓力症候群(post-traumatic stress disorder)的糾纏。

這次的冒險嘗試讓都柏林意識到MDMA將可能是繼LSD之後,第二個可廣泛運用作為輔助心理治療的重要藥物,而且可能比LSD更加理想,因為MDMA不若LSD般會有現實感扭曲、自我界線消解和失去控制感的情形;更重要的是,彼時MDMA還是合法的藥物。

然後這樣的期待很快就破滅,不久之後DEA即發布要將MDMA列為一級管制藥物,於是都柏林以一個既非治療社群、亦非科學研究社群的成員身份加入了爭取MDMA管制等級降級的行動,四處積極奔走遊說政治人物和宗教界人士來響應行動,而他也打入了治療及科學研究社群,成為行動的要角。然而,都柏林積極、顯耀的倡議形象對治療社群和科學研究社群來說太過高調,對這兩個社群而言希望維持一個較為低調的身份,以換取相對寬裕不受公權力干涉的空間來繼續進行發展;此外都柏林無意對非治療用途的藥物使用表示否定的態度,也讓這兩個社群戒慎恐懼,因為擔憂努力的成果會被貼上支持娛樂用藥的標籤而遭到打擊,使得都柏林在備受壓力下減少公開露面的機會,轉為檯面下的支持者。

14

在DEA正式公告將MDMA列為一級管制藥物後,治療社群只能選擇放棄繼續使用MDMA進行心理治療,或是將治療轉為地下化。雖然在法庭上輸了,但都柏林期望能夠在科學實驗室和臨床上取得勝利,因此開始積極推進MDMA科學研究,於1986年成立了跨領域迷幻藥研究組織(Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, MAPS),期望透過嚴謹的科學實驗來證明MDMA的安全性以及用於治療的有效性。

不過在MAPS成立初期,都柏林嘗試與知名大學的研究者合作,申請了數個小型的MDMA人體試驗研究,並且都有搭配動物實驗的安全性研究(因為要先以動物實驗來確認安全性,才能進展到人體試驗),但都被FDA所拒絕。都柏林於是轉向與當初發現MDA對實驗老鼠腦部造成損傷的研究者喬治•瑞考特(George Ricaurte)合作,使用MAPS的經費來進行動物實驗。實驗給予猴子服用不同劑量的MDMA,但是瑞考特只選擇將使用高劑量組的實驗結果發表,藉此證明了MDMA會對猴子腦部神經細胞造成傷害,但低劑量組―較接近人類治療或娛樂使用之劑量―卻選擇不公開結果。瑞考特的行徑讓都柏林大感失望,事實上,瑞考特日後的研究成就便是藉由獲得來自美國政府的大筆經費企圖證明MDMA的神經毒性所累積而來的。

圖片四:喬治•瑞考特(George Ricaurte)

( 圖片來源:https://goo.gl/YItAOU )

都柏林還曾經與耶魯大學的心理師合作,將他的一群MDMA重度使用者朋友與一群沒有使用過MDMA的受試者進行認知功能的評估比較。研究發現MDMA使用者的認知功能有些許受損,而心理師向都柏林解釋可能跟實驗前後的一些外在因素(旅途跋涉的疲倦、對新環境的陌生感等等)影響有關,而非MDMA的影響。但是作為第一篇探討MDMA是否對人類認知功能造成影響的論文,在最後發表的內容中,作者歸結認知功能的缺損可能跟MDMA有關,而這些影響實驗的因素討論則完全隻字不提。

都柏林意識到這些合作經驗都被刻意導向MDMA會造成負面影響,他必須找到真正能夠信賴的合作夥伴來進行研究。都柏林後來在科學期刊上閱讀到一篇投書,是一位加州大學的精神科醫師查爾斯•葛洛伯(Charles Grob)所投稿,對瑞考特的研究方法進行批評,並表示應積極探究MDMA的臨床治療用途。都柏林於是與葛洛伯聯絡,經過討論後兩人決定一同撰寫一份運用MDMA來治療癌末病人面臨死亡所產生的焦慮症狀―因為MDMA具有消弭恐懼感的潛力―的研究計畫。

圖片五:查爾斯•葛洛伯(Charles Grob)

( 圖片來源:http://goo.gl/avIQmv )

這份研究計畫經過了兩年的時間緩慢發展,終於在1992年修訂完畢,送交到美國FDA尋求研究核可。恰巧的是,彼時美國的國家藥物濫用研究院(National Institute of Drug Abuse)召開了關於迷幻藥研究的會議,對於發展迷幻藥研究表達了較為正面和開放的態度。在政府單位立場的轉變下,都柏林和葛洛伯的研究計畫終於突破了多年的阻礙,獲得了FDA的許可。不過,FDA要求在進行使用MDMA治療癌末病人的研究前,應該先進行MDMA在人體的安全性檢測實驗,確認MDMA不會造成傷害性才能正式進行研究。

MDMA安全性檢測實驗又花了兩年的時間做準備,才在1994年正式進行。研究結果顯示健康的受試者在使用兩次MDMA(劑量在0.25到2.5毫克/每公斤之間,每次劑量不等)下,並不會對身體健康功能造成負面影響,試驗後檢測的認知功能也並未因此有所受損。這項研究在1998年完成學術發表,為後續MDMA的人體試驗奠下了基礎,讓更多研究者可以在確保受試者安全的情況下,來評估MDMA對人體的生理、心理效應。

當都柏林期待研究能進一步向前推進之時,葛洛伯則顯得猶豫,因為社會輿論瀰漫著MDMA會造成神經毒性的說法,MDMA娛樂性的廣泛使用被視為社會問題,讓葛洛伯想進行研究的企圖承擔了極大的壓力;此外,都柏林經常公開性地宣傳與曝光,也讓想要低調謹慎進行研究的葛洛伯感到壓力。之後葛洛伯較為積極地參與另一個由許多科學家於1993年組成的迷幻藥科學研究組織―海夫特研究院(Heffter Research Institute),轉向研究當時較不受社會關注與引發爭議的死藤水(ayahuasca)和迷幻蘑菇(magic mushroom)中的主要成分裸蓋菇鹼(psilocybin),使得葛洛伯與都柏林的合作最終並未如願地發展MDMA治療癌末病人的研究。

圖片六:海夫特研究院(Heffter Research Institute)

( 圖片來源:www.heffter.org/ )

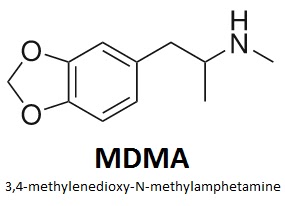

科學研究的累積下,有許多研究指出使用高劑量MDMA於實驗動物,會造成動物腦部的血清素神經系統變化之證據,還有針對MDMA人類使用者的評估,顯示使用MDMA會造成認知功能受損的現象。這些研究結果透過政府部門的宣傳而鞏固了社會對於MDMA會對神經系統影響的認知,也強化了政府「向毒品宣戰」的反毒政策力量。然而,學術界也有不少對這些研究的實驗方法、以及是否可將動物實驗的結果推導到人類上之批評,認為要下結果還言之過早,只是這樣的意見大多僅限於學術圈內傳遞,社會大眾很少會獲得這一方的資訊。

至於使用MDMA於人體上,評估生理心理效應和安全性的研究,則在缺乏資源、申請核准不易的限制下緩慢、零星地推進著。這些研究只使用1到2毫克/每公斤的低劑量MDMA―一般治療與娛樂性使用的劑量―來做試驗,確認了MDMA在低劑量、少次數的使用下對人體是安全的。這樣的成果為日後測試MDMA臨床治療用途的研究完成了重要的舖路工作。

15

圖片六:精神科醫師麥可•米霍佛(Michael Mithoefer)(左)與精神科護理師安•米霍佛(Ann Mithoefer)(右)

( 圖片來源:http://goo.gl/qDlLCu )

麥可•米霍佛(Michael Mithoefer)原本是一位急診醫師,在十年的急診工作後對於緊湊的工作型態感到疲憊,另外他在的急診生涯中體驗到許多病患是由於心理的問題,導致身心的病變而走進急診,但他只能在急診做最末端的處置,他期待可以發展一種與病患更為緊密的合作關係,來解決病患的苦痛。米霍佛在思索自己職業的下一步時,在一本雜誌上看見關於葛羅夫使用LSD進行心理治療的文章(米霍佛自己也曾在就讀大學時使用過LSD),便到圖書館借閱了葛羅夫的著作,閱讀後對於葛羅夫能夠將LSD引發的迷幻經驗運用在心理問題的治療上而感到驚嘆。

受到葛羅夫著作的啟發,在他獲知葛羅夫有在加州開設呼吸療法(breathwork)―一種不透過神經驅動藥物,而是透過呼吸的控制來達到意識狀態的改變,藉此來進行心理治療―的訓練課程時,便報名定期接受呼吸療法的訓練,同時也決定再回到醫學院接受正統精神醫學的訓練。體驗到呼吸療法如何促成意識狀態的改變,而能對心理治療產生獨特的治療效果,在日後他獨立執業時,也每月一次地為有興趣學習者和病患開設呼吸療法的課程。此外,他也關注各種精神驅動藥物運用在治療上的經驗以及科學研究的進展,還曾經與一個團體共同前往秘魯的叢林,在薩滿(shaman)巫師的引導下接受使用死藤水―主要成分為DMT(dimethyltryptamine)―的薩滿儀式療程。

米霍佛在精神科的訓練過程照顧過許多受到肢體暴力、性侵害等心理創傷的病患,多數的患者為女性,而經歷這些創傷經驗的病患有許多罹患了創傷後壓力症候群(post-traumatic stress disorder, PTSD)。PTSD是指當人面臨到危及人身安全的壓力事件―可能是自己面臨或目睹他人遭遇―例如肢體暴力、性暴力、戰爭、意外事故、天災等等而產生極大的恐懼感,所引發的生心理症狀。患者會出現三類主要的症狀:

(一)壓力事件的經驗不斷地重複經歷,無論在患者清醒時或睡夢中,並且當患者接觸到壓力事件相關的人事

時地物時,也容易誘發壓力事件的經驗再現;

(二)壓力事件後,導致患者對外在刺激過度警覺,容易受驚嚇、易怒、焦慮、難以入睡或持續睡眠、注意力

無法集中;

(三)心理保護機制為了讓患者不因外在刺激而產生壓力,會讓患者對外在現實的感受麻木、抽離,也感受不

到自己的情緒反應;患者會嘗試逃避接觸與壓力事件相關的人事時地物,另外可能會記不起來壓力事件

的經歷。

PTSD的患者因此會在過度警覺和過度麻木的狀態之間擺盪,難以維持與外在現實穩定且適切的互動關係,而內在的心理狀態則產生驚恐、無助、悲觀、疏離感,造成患者極大的痛苦,也影響了患者的生活功能和人際關係。PTSD患者也經常會合併罹患憂鬱症,以及藥物和酒精的濫用,增加了身心症狀的複雜度,同時也有高的自殺風險。

就目前主流的精神藥物治療而言,不僅只有兩種抗憂鬱劑有獲得認可存在療效,而且實際臨床經驗的藥物成效並不理想,患者經常長期使用各種精神藥物,但症狀依舊存在,因此PTSD目前仍然是一項治療難度極高的病症。僅僅要透過藥物來讓患者得以面對、接納自己的創傷經驗是不夠的,心理治療的操作是更為重要的一環。

然而,要患者重新去面對創傷經驗是一件非常困難的任務,既可能引發患者高度的焦慮感,患者也可能會感到麻木和試圖迴避,兩種情況都會增加處理創傷經驗的阻力。並且,患者經歷過創傷經驗後的無助無望感、疏離感和對人的不信任感,也阻礙了患者與治療者建立緊密的治療合作關係,而治療關係又是影響心理治療成效最重要的因素。

米霍佛獨立執業後,成為創傷經驗的專門治療者,但他會運用一些非傳統的治療方法來協助患者―包括他擅長的呼吸療法―而得以增進治療的成效。然而還是有患者獲得的療效有限,有研究指出,使用目前現有的治療技術―各種藥物治療和心理治療―所進行的臨床研究,成果顯示仍有25到50%的患者無法獲得理想的療效,因此米霍佛也持續思考,是否還有其他能夠改變意識狀態的方法―無論是否使用神經驅動藥物―會有助於創傷治療的療效?

16

米霍佛在接受呼吸療法的訓練時就已經聽說過MAPS組織和都柏林的名字了,但一直到參加2000年舉辦的第一屆死藤水研討會上,他才與都柏林第一次見面。當時他希望能夠參與迷幻藥的研究,因此出席研討會想獲得一些線索。米霍佛在研討會上遇見曾經在MAPS刊物上看過的都柏林本人,便主動向都柏林請益。透過這次會面,開啟了由MAPS主導、以MDMA輔助心理治療的模式治療PTSD患者的研究計畫。

這項研究的假設是,使用MDMA能夠讓PTSD的患者感覺到平和、幸福感、無恐懼,因此在觸及創傷事件時,患者能夠在祛除負面情緒的狀態來重新回顧自己的創傷經驗,而不致引發過度的焦慮感,也能以較為正向的觀點來接納自己的創傷經驗;此外,MDMA會促進患者對自己情緒和感受察覺力的擴大,因此能夠讓患者清晰而完整地回憶自己的創傷經驗、避免患者觸及創傷經驗時產生麻木感,有助於創傷經驗的再認識;還有,MDMA能夠增進患者對人際關係的親密感和信任感,而能讓患者放下警戒心、更積極地與治療者來討論創傷經驗。綜合上述的假設,患者能夠在MDMA的輔助下,透過心理治療將創傷經驗轉化、整合進自己的生命之中,而不再成為對自己的一個巨大威脅。

這項研究計畫由許多參與者花費漫長的時間撰寫,在2001年10月1日送交到美國FDA進行評估後,很快地在11月2號獲得FDA核准,成為自1985年MDMA被列為一級管制藥品以來,第一個通過的使用MDMA輔助心理治療之研究計畫。這項計畫並未獲得美國政府的研究經費補助,畢竟這與美國政府「向毒品宣戰」的立場相衝突;而藥廠也不會有興趣進行研究投資,因為MDMA早已過了專利期,藥物利潤不高,而且MDMA僅會在整個療程中使用數次而非持續服用,藥廠自然興致缺缺。因此這項研究完全由MAPS募集私人資金來資助研究的進行,花費高達120萬美元。

但是在此同時,社會氛圍再次對MDMA興起了負面的批評,彼時擔任美國國家藥物濫用研究院(NIDA)的院長艾倫•萊西納(Alan Leshner)在美國參議院的國土安全及政府事務委員會上警告MDMA已經擴散入國高中族群,並宣稱科學家已經一致達成MDMA會造成腦部損害的共識。

圖片七:艾倫•萊西納(Alan Leshner)

( 圖片來源:https://goo.gl/oWwm5W )

NIDA還發起了公開宣傳MDMA具危害性的活動,將兩張腦部影像的圖片―一個是一般人的大腦,另一個是使用MDMA兩周後的大腦―進行比較,顯示MDMA使用後大腦的血流有明顯的減少,藉此要證明MDMA會造成永久性的腦部傷害。然而事實上,那張一般人的大腦影像圖,是一位MDMA重度使用者在戒除使用一段時間後的影像,反而是證明了使用MDMA後仍然能夠讓腦部血流回復到正常狀態。

而在前一年,電視節目上出現過一張MDMA重度使用者的腦部影像圖,其中腦部出現好幾個洞,而被解讀為使用MDMA會造成大腦穿洞。但事實上,洞的部分是影像顯示為血流較慢的區域,而不是腦組織真的被掏空。不過這些圖片的錯誤詮釋都對社會大眾產生MDMA的負面印象。

圖片八:左邊為無使用MDMA者的大腦影像,右邊為使用MDMA者的大腦影像

( 圖片來源:https://goo.gl/JBKWqN )

因為MDMA負面宣傳的效應,讓美國國會議員發起一項「減少美國人受Ecstasy傷害法案 (Reducing Americans’ Vulnerability to Ecstasy (RAVE) Act)」,要加重MDMA買賣的罪刑。即便有眾多科學家參與聽證會以科學證據說明MDMA並未如聲稱般的具極大傷害性―甚至已經被誇飾到比海洛因還危險―但法案最終仍然通過。

17

在取得FDA的核准後,研究計畫還需通過南卡羅萊納大學―預定的臨床試驗地點―人體試驗委員會的核准,確保研究符合研究倫理。然而經過幾個月的時間後,米霍佛收到內部消息表示南卡羅萊納大學無意核准如此具爭議性的研究計畫,因此只好將試驗地點改至米霍佛私人執業的治療室,修訂研究計畫後重新送FDA核准,並且將研究計畫送到第二個人體試驗委員會進行審核,後來都順利通過;此外,米霍佛還要向DEA申請一級管制藥品的使用執照,才能運用MDMA進行實驗。

然而,DEA核發管制藥物使用執照的進度十分緩慢,而不久後原先同意研究的人體試驗委員會也發出通知,表示研究計畫欠缺充足的證據能證明MDMA使用上的安全性,將可能造成受試者的傷害性,因此要求暫停所有的研究活動。後來都柏林和米霍佛得知有其他研究者與人體試驗委員會的委員聯絡,表示有尚未發表的研究結果,足以證明MDMA比過去研究的發現更具傷害性。

2002年9月,在著名期刊《科學》(Science)上刊登了一篇研究,標題為〈一般娛樂用劑量的MDMA對靈長類實驗動物造成嚴重的多巴胺神經系統毒性〉,作者又是瑞考特。瑞考特企圖模擬接近人類娛樂性使用的模式―每三小時給松鼠猴和狒狒靜脈注射2毫克/每公斤的MDMA,共注射三次―來進行動物實驗(這樣的模擬方式需要質疑的是,一回共服用三次MDMA還是比較少數的情形,而且靜脈注射MDMA的效果比起人類習慣的口服方式,藥效一定較強),結果造成部分實驗動物的死亡,而存活的實驗動物經過解剖後發現腦部的多巴胺系統出現嚴重受損,這在過去的研究中都不曾出現過。

此時已從NIDA卸任的萊西納,正擔任《科學》的發行人,也藉機將此研究成果大肆在媒體宣傳,要年輕人不要拿自己的頭腦做實驗,而消息經由媒體在全世界散播。西班牙一項自2000年即開始進行、同樣運用MDMA來輔助PTSD的心理治療研究,在2002年因為西班牙兩起使用Ecstasy而致死的案例而被迫中止,瑞考特也在研究發表後到西班牙報告MDMA造成多巴胺系統毒性的主題,等於宣判了西班牙研究的終結。而MAPS的研究計畫則仍舊等不到DEA的管制藥物使用執照,而一個個人體試驗委員會輪番拒絕給予研究核准,讓研究幾乎走到窮途末路。

然而對於瑞考特的研究,許多人都對研究結果表示懷疑,因為過去多年的研究都不曾有過這樣的現象,因此也有呼聲認為應該要複製相同的實驗方法來確認是否會得到一樣的結果。結果經過了一年的時間,《科學》發佈了撤回瑞考特文章的消息,因為原來的研究使用的不是MDMA,而是甲基安非他命,所以才出現如此獨特的結果。這個消息震驚研究圈,瑞考特回應是提供藥物的製造商標記藥物時標錯了,但製造商則否認是自己的疏失,此事件成為了羅生門。而這件科學研究的醜聞也引發對於瑞考特長年取得政府資源進行MDMA研究成果可信度的質疑,是否瑞考特為了協助政府進行MDMA的負面宣傳而在研究上有造假的可能性;而《科學》急就章地將一篇研究結果不尋常的文章刊登出來,又由發行人親自廣為宣傳研究結果,也讓人批評學術期刊淪為宣傳工具。

圖片九:喬治•瑞考特(George Ricaurte)撤回研究論文的聲明

( 圖片來源:Ricaurte GA, Yuan J, Hatzidimitriou G, Cord BJ, McCann UD. Retraction. Science. 2003 Sep

12;301(5639):1479. )

因為瑞考特的文章遭撤除,很快地人體試驗委員會核准了MAPS研究的進行,不久後米霍佛也取得了DEA的管制藥品使用執照,MDMA輔助心理治療的研究終於可以在2004年初開始進行。

18

圖片十:第一項運用MDMA輔助PTSD患者的心理治療研究

( 圖片來源:Mithoefer MC, Wagner MT, Mithoefer AT, Jerome L, Doblin R. The safety and efficacy of (+/-)3,4-

methylenedioxymethamphetamine-assisted psychotherapy in subjects with chronic, treatment-

resistant posttraumatic stress disorder: the first randomized controlled pilot study. J Psycho-

pharmacol. 2011 Apr;25(4):439-52.)

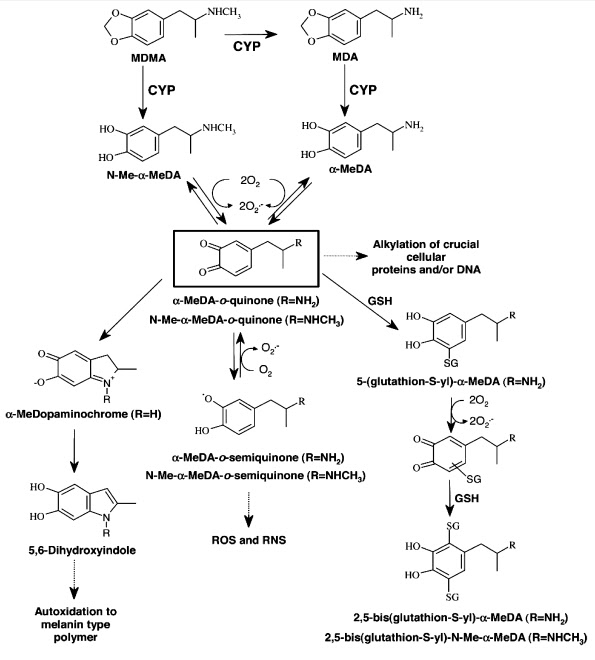

使用MDMA輔助PTSD患者的心理治療研究,選定了二十位經歷過與犯罪及戰爭相關創傷經驗(多數為性暴力),但治療成效不佳―定義為接受過至少三個月的抗憂鬱劑治療,加上六個月以上的心理治療,但PTSD症狀仍達到中等到嚴重的程度―的患者進入研究,患者罹患PTSD的時間平均長達20年。受試者分為兩組,12人分到實驗組會真正使用到MDMA,而8人分到對照組,只會使用到安慰劑(placebo),這樣將兩組治療的結果進行比較才能夠評估使用MDMA的效果,但在治療期間,治療者和受試者都不知道受試者服用的是MDMA還是安慰劑,以達到雙盲效果(double-blinded)來避免人為因素影響研究結果。治療者包括米霍佛(精神科醫師)和他的妻子安•米霍佛(Ann Mithoefer)(精神科護理師)從頭參與所有的治療。受試者所接受的療程共包含12次的心理治療,但只有第三次和第八次會使用到MDMA/安慰劑(以下稱實驗療程),前兩次是為受試者接受MDMA輔助心理治療的準備工作,每次實驗療程之後都會有四次的心理治療來協助受試者回顧治療經驗和進行整合工作。

實驗療程會給予受試者口服125毫克的MDMA,若治療者評估受試者適合再補充MDMA,會在療程的兩個小時後再給予62.5毫克的MDMA。受試者服用MDMA後,躺在沙發上閉眼或戴上眼罩,治療室會播放音樂協助受試者放鬆和誘發情緒,受試者可自行挑選音樂或選擇不聽。實驗療程包含讓受試者進行內省以及與治療者討論兩部分,但治療過程並沒有一個標準制式的治療架構,而允許受試者在MDMA的作用下,透過內省的過程自發地挖掘要探索的創傷經驗素材,治療者再偕同受試者進行經驗的處理,因此內省與討論的時間分配是彈性的,但治療者也會評估狀況來引導治療狀態的轉換。實驗療程的時間約八小時,結束後受試者會留過夜休息,隔天再進行一次純心理治療。

研究使用的評估指標為CAPS (Clinician-Administered PTSD Scale),是由研究者為受試者進行結構式訪談,評估受試者PTSD的症狀分數,參與研究的受試者CAPS分數必須大於50分,也就是中等以上的疾病嚴重度。研究結果發現,對照組(也就是接受純心理治療)受試者的CAPS平均分數從79.6分下降到59.1分,而實驗組受試者的CAPS平均分數則從79.2分下降到25.5分;而從臨床療效(定義為受試者CAPS下降的分數大於原始分數的30%)來看,實驗組12人中有10人達到臨床療效(比例83.3%),而對照組8人中有2人達到臨床療效(比例25%);此外,實驗組有10人不再符合PTSD的診斷,而對照組則為2人。

圖片十一:左欄縱軸是CAPS數值(研究者為受試者評分),右欄縱軸是IES-R數值(受試者自行評分);橫軸

是不同測試的時間點,時間1是治療前,時間2是第一次實驗療程後的3到5天,時間3是第二次實驗

療程後的3到5天,時間4是第二次實驗療程後的兩個月;虛線是對照組,實線是實驗組。

( 圖片來源:Mithoefer MC, Wagner MT, Mithoefer AT, Jerome L, Doblin R. The safety and efficacy of (+/-)3,4-

methylenedioxymethamphetamine-assisted psychotherapy in subjects with chronic, treatment-

resistant posttraumatic stress disorder: the first randomized controlled pilot study. J Psycho-

pharmacol. 2011 Apr;25(4):439-52.)

8個對照組的受試者在進行過第一次完整療程後,也開放他們接受使用MDMA的療程,其中7個人選擇接受治療(一個受試者因為明顯改善而選擇不加入),CAPS平均分數從65.6分下降到33.9分,而七個人都有達到臨床療效。由這些研究結果顯示,使用MDMA輔助PTSD患者的心理治療有相當驚人的顯著療效。

另外研究也針對MDMA的安全性做分析,受試者使用MDMA後體溫、心跳、血壓都有上升,在實驗療程結束時都回到正常值,並沒有引發嚴重的身體不適。另外使用MDMA的受試者在實驗療程當天較常出現的副作用包括牙關緊咬、噁心、畏寒、眩暈、食慾下降、平衡感減弱,但都在受試者可忍受的範圍內,沒有出現嚴重的藥物副作用,顯示在有醫療人員監督之下的治療環境,使用MDMA是具有足夠的安全性的;至於受試者的認知功能,在治療前後進行測試並沒有產生減損的情形。

這項研究從2004年進行到2008年,共經過了四年半才完成,並於2010年完成研究論文獲得刊載。在這項研究結束後,研究者又對受試者進行了長期的追蹤,16位有完成CAPS再評估的受試者中,有14位的CAPS分數無明顯上升,另外兩位則有PTSD復發的情形,顯示多數受試者接受的MDMA輔助心理治療具有持續的療效,平均時間長達三年半;而兩位復發的受試者,後來有再接受一次的實驗療程,症狀也都再次獲得明顯的緩解,不再符合PTSD的診斷。

19

若從休金將MDMA介紹給澤夫的1976年算起,到這篇研究文獻發表的2010年,使用MDMA輔助心理治療―無論是1985年前的合法期或之後的非法期―的歷史已經超過三十年。有人說這篇研究其實是用當代醫學典範的實證科學研究方法,來證明二、三十年前心理治療社群就已經發現的神奇妙方,但卻是透過繞了好大一個圈子,面對法律的禁止、科學研究的限制、公權力的打壓和社會輿論的恐慌,才緩慢地累積出這樣的成果。

不過,要證明MDMA確實具有臨床治療用途的價值、推翻DEA將MDMA列為一級管制藥物的法條來讓MDMA的管制等級降級並能實際在治療上合法運用,還有很長的一段路要走。一個藥物要能取得FDA核准用於治療,必須先進行動物實驗確認安全性,進入到人體試驗又分為三個階段:第一階段(Phase 1)是確認藥物在人體上使用的安全性,就如1994年葛洛伯所進行的實驗;在確認藥物使用為安全的條件下,才能進行第二階段(Phase 2)的實驗,測試藥物是否具有治療效果,就如米霍佛的PTSD研究;當確認藥物確實有療效,並且需要有數個研究計畫(研究設計上可以有所差異)的結果予以支持,才能進展到第三階段(Phase 3)的實驗:運用同一套研究設計,同時在多個研究地點進行實驗、含括更多的受試者,證明藥物確實具有治療價值。

除了米霍佛在美國的研究,在MAPS的主導下瑞士也已經完成了一項類似的研究(雖然治療成效不若米霍佛的顯著),另外目前在美國的科羅拉多州、加拿大和以色列也已陸續展開第二階段的臨床實驗。累積了這些研究的成果,MAPS將繼續朝向第三階段的臨床實驗邁進,並期望在2021年完成所有研究,讓MDMA取得FDA核准,合法運用在PTSD的治療上―但仍需要相當多的人力及資源的投入。

而米霍佛從2010年開始進行的第二項PTSD研究―以退伍軍人、消防員和警察為受試對象―則反映了美國目前面對的一項重大挑戰:從阿富汗、伊拉克戰爭中退役的軍人,飽受戰爭的殘酷體驗以及對生命安全的威脅,有高達18%的人罹患PTSD,總人數預估將會接近五十萬人。大多數的退伍軍人並沒有接受到足夠有效的治療,症狀的長期困擾不僅讓退伍軍人身心受創,也成為了美國政府在照顧退伍軍人的社會福利、醫療支出的沉痾。這項研究目標招募24名受試者,目前最後一位受試者已經進入療程,但在研究的將近五年期間,有數百人嘗試聯絡研究 團隊希望接受治療試驗,顯示戰爭創傷的治療需求相當迫切;然而即便這項研究計畫企圖針對戰爭為美國帶來的後遺症提出解方,但依舊沒有獲得美國政府的經費補助。都柏林等人也嘗試積極與美國軍方合作,期望發展針對罹患PTSD的退伍軍人之臨床研究計畫,藉此讓政府單位能夠更為積極和開放地接受MDMA的科學研究。

除了PTSD的研究之外,當年與都柏林合作完成第一份MDMA人體安全性實驗的葛洛伯,從2013年起與MAPS啟動了一項研究計畫,運用MDMA輔助心理治療來治療成年自閉症者的社交焦慮。自閉症者特殊的思考及人際互動模式經常會造成在社交上的障礙,因此自閉症者容易在社交互動上產生焦慮感。這項研究假設MDMA促進血清素以及催產素的分泌,可以增強受試者的社交敏感度和人際互動關係,並消解人際互動帶來的焦慮感,透過實驗療程使用MDMA並搭配無使用藥物的心理治療下,由治療者與受試者來處理社交焦慮的問題。

此外,都柏林最初計畫與葛洛伯發展運用MDMA來治療癌末病人面臨死亡所產生的焦慮症狀之研究,也在尋找到新的研究合作者之後,在今年獲得美國FDA核准研究計畫,但受試者對象擴及到罹患任何造成生命威脅的疾病患者。

透過近年的臨床研究成果累積以及都柏林擅長的媒體宣傳,讓西方社會在長期誇大聳動的媒體渲染與道德恐慌之外,認識到了MDMA的不同面貌。MDMA究竟是藥還是毒,恐怕從來就不應該以是或否的選擇題來做判斷,端賴MDMA在什麼樣的情境脈絡下、以什麼樣的方式來使用來做思考;並且我們不能忽視政治、文化、經濟、意識形態等因素,是如何在MDMA的歷史中,為MDMA掛上毒品的標籤產生了關鍵的影響力量。